いつも当サイトをご覧いただき、ありがとうございます。

奈良でヴィンテージウォッチを扱う【RESUME】です。

最近、お客様とお話する中で「ゼンマイで動くってどんな仕組みなの?」「本当にゼンマイで時計は動くの?」というご質問をいただくことが増えてきました。

確かに、電池で動くクォーツとは違い、ゼンマイを動力とする機械式腕時計は、少し不思議に思える方も多いと思います。

そこで、その疑問について解明すべく ~古き良き緻密な世界~ 第8回目となる今回は、時計の構造にまつわるお話を交えながら、時計の「心臓部」とも言える「ゼンマイ」についてご紹介します。

1.ゼンマイとは

【新品のゼンマイは専用のパッケージに包装されています】

ゼンマイ(主ゼンマイ/Mainspring)は、機械式腕時計の動力源となるバネのこと。

ゼンマイを巻くことでエネルギーを蓄え、そのほどける力を利用して、時計内部の歯車を動かし、針を進めていきます。

通常、ゼンマイはS字型に折りたたまれたような形で収納されていますが、実はまっすぐに伸ばすと約300mm(30cm)にもなる長さ(※レディースやモデルによっては、長さは異なります)。

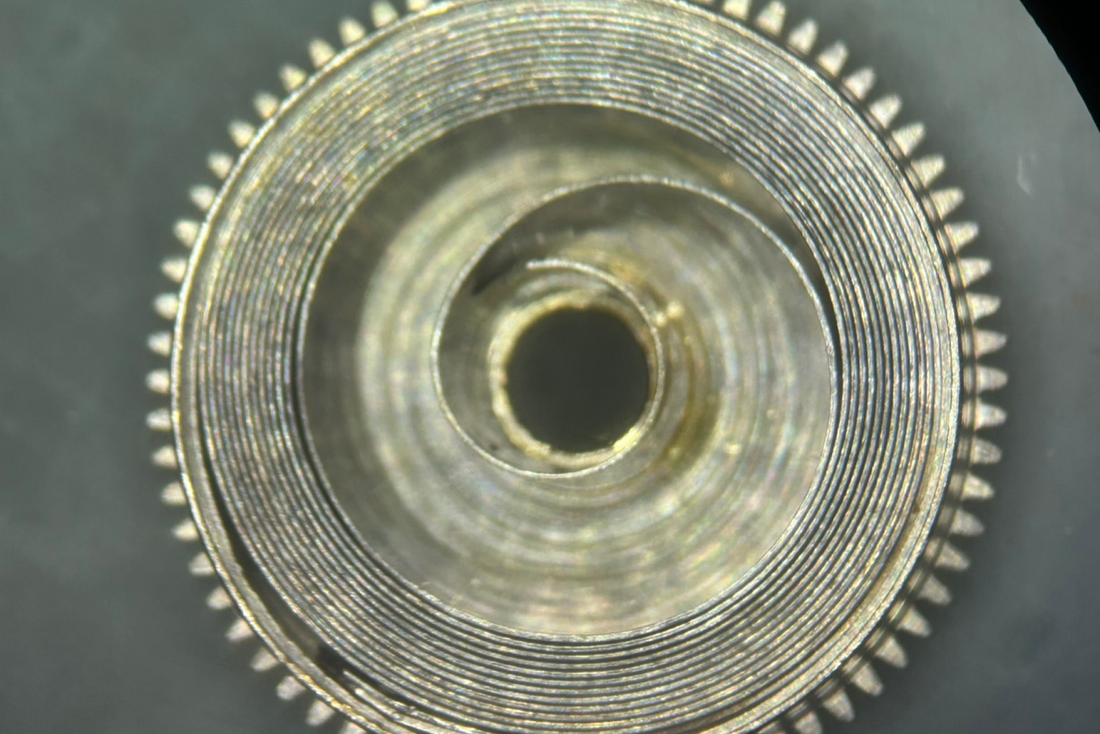

それが「香箱(バレル)」という小さなケースの中に、ギュッと圧縮されて収められているのです。

【外周のギザギザした筒状のパーツが香箱。この中にゼンマイは収納されています】

ゼンマイを完全に巻き上げた状態では、素材や構造にもよりますが、約30~48時間ほど、時計が動き続けます。

さらに近年では技術の進化により、168時間(約1週間)も動き続ける高性能モデルも登場しています。

2. ゼンマイの素材の歴史

では次に、ゼンマイに使われてきた素材の変遷を見ていきましょう。

ゼンマイの素材は、時計の歴史とともに進化してきました。

懐中時計の時代である19世紀ころには、加工しやすい炭素鋼が主に使われていました。ただし、錆びやすいという欠点もありました。

そこで、20世紀初頭に入ると炭素鋼に焼き入れを施し、耐久性を高めたブルースチールが登場します。

ブルースチールと聞くと文字盤の針にも用いられる技術ですが、ゼンマイにも使われていたのです。

もちろん、針と同様、美しい青みが特徴です。

そして時代は進み、50年代には新たに「ニヴァフレックス」というステンレス合金が登場。

二ヴァフレックスは非磁性・高耐久・温度変化や経年劣化に強く、現代においてもゼンマイの素材として業界標準と言われています。

さらに最新技術に至っては、主ゼンマイではありませんが、時計の精度に関わるヒゲゼンマイには、さらに進化したシリコン素材が使われることも。

これは耐磁性に非常に優れ、磁場の多い現代社会にマッチした革新的な素材です。

日々、時計のパーツも時代や技術の進歩とともにより快適に使用できるために、更新され続けているのです。

3. ゼンマイの寿命とメンテナンス

【先端部が切れてしまったゼンマイ】

では、そんなゼンマイは一度組み込まれたらずっと使えるのでしょうか?

答えは「できません」です。

ゼンマイも消耗品であり、寿命や劣化があるパーツです。

素材によって違いはありますが、一般的にゼンマイの寿命は10年~20年程度といわれています(※材質・年代によって誤差はあります)。

特に古い炭素鋼やブルースチール製のゼンマイは、金属疲労やサビが原因で切れてしまうことも少なくありません。

実際、長年オーバーホールされていない時計で「突然動かなくなった」「巻き上げた瞬間に“パキッ”という音がした」などのトラブルがあれば、ゼンマイ切れの可能性が高いです。

また、ゼンマイが劣化してくると、以下のようなサインが現れることもあります。

• 巻き上げの感触が変わる(軽くなる、引っかかる)

• パワーリザーブが極端に短くなる

• 時計が安定して動かない(遅れや停止)

こうした異常が見られた場合は、専門の時計技師によるオーバーホールを受けるのがベストです。

その際、ゼンマイは新品に交換されることが多く、これにより時計本来の性能がよみがえります。

機械式時計を長く楽しむためには、定期的なメンテナンスが欠かせません。

見えないパーツであるゼンマイにも、きちんと目を向けてあげることが大切なのです。

ゼンマイはただのバネではなく、機械式時計の心臓部とも言える存在。

その素材や構造は、時代のニーズと技術の進歩に合わせて進化を続けています。

次に機械式時計を手にしたときは、ゼンマイの奥深い世界にもぜひ思いを巡らせてみてください。

すべてはお客様に安心してヴィンテージウォッチをお使いいただく為に...

当店にて時計をご購入する際に、気になる点やご質問などございましたら、出来る限りのご対応、回答させて頂きますので、いつでもお問合せくださいませ。

それでは、今後とも【RESUME】をよろしくお願い申し上げます。